Homélies de la semaine du 26 avril

du 26 avril au 2 mai

3e semaine du temps pascal

L’évangile en audio (par Prions en Église) Homélie On permettra aujourd’hui à un diacre de se pencher d’abord sur la première lecture car elle est consacrée à Etienne, premier martyr et … premier diacre selon la tradition ! Les premiers « diacres » sont choisis suite à une dispute au sein de la communauté chrétienne naissante à Jérusalem entre les Hellénistes (juifs de langue grecque) et les Hébreux. À ce moment, ce sont les Douze qui gèrent cette communauté. Mais ils en gèrent surtout la vie spirituelle. Les aspects matériels sont laissés à la bonne volonté de chacun et du groupe. Chacun amène ce qu’il a, après avoir vendu tous ses biens, et le tout est redistribué selon les besoins de chacun. C’est comme la sécurité sociale dans notre pays : chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Mais, hélas, quand on met en œuvre un si beau système, il y a toujours des esprits chagrins pour essayer de le détourner : ceux qui en profitent – sans doute moins nombreux qu’on ne croit – et ceux qui essaie de ne pas y contribuer, des fraudeurs – sans doute plus nombreux qu’on ne l’imagine. Et bien dans la première communauté chrétienne, c’est ce qui arrive. Et donc, les Hellénistes se plaignent des Hébreux qui « oublient » la part destinée aux veuves de leur langue. Les Douze n’ont pas envie de s’occuper de cela. Et ils décident de désigner « sept hommes de bonne réputation, remplis d’Esprit et de sagesse » pour « le service des tables ». Etienne est le premier désigné. On voit donc que les Sept sont d’abord chargés de l’intendance. Cela se retrouve aujourd’hui dans la célébration eucharistique où le diacre prépare le pain et le vin sur l’autel. Cela se retrouve dans son étole portée en travers sur le torse, symbole de la besace que le diacre portait primitivement pour récolter et distribuer les vivres. Mais de manière assez étonnante, les Actes relatent directement au sujet d’Etienne et de Philippe (les deux premiers des Sept) les signes et les miracles qu’ils réalisent, ainsi que leurs enseignements. Prodiges, signes, enseignements, guérisons même pour Philippe : l’auteur des Actes veut clairement donner une image du Christ à travers des disciples qui ne sont pas des Apôtres. « Et ils virent [le visage d’Etienne] comme le visage d’une ange ». L’ange, dans la Bible, est un médiateur entre Dieu et son peuple. Là encore, dans ce passage des Actes, on peut se référer au Christ unique médiateur. Cela doit nous interpeler. Être témoin du Christ n’est pas réservé aux Apôtres. Comme Etienne, lors de notre confirmation, nous avons reçu l’imposition des mains et l’Esprit. Nous sommes tous appelés par notre baptême au service : Ces trois services sont ceux qui sont précisés par Vatican II comme étant ceux du diacre. Mais ils sont aussi ceux de tous les baptisés. Le service n’a pas toujours bonne presse dans notre société. Sans doute parce qu’on le confond avec la servitude. Et c’est précisément le message libérateur et révolutionnaire du Christ. Sortir de la servitude du péché. Sortir des logiques d’esclavage et de domination. Renoncer aux titres. Se mettre au service les uns des autres. Comme le Christ le fit en lavant les pieds de ses disciples. André Vanderstraeten, diacre

• Le service de la liturgie, célébrer, rendre grâce, louer le Seigneur.

• Le service de la Parole, être témoin de l’évangile, par nos actes et nos propos.

• Le service de la charité, partager, donner de son temps, écouter, aimer.

Lectures du jour

L’évangile en audio (par Prions en Église) Lectures de la fête Ceux qui le souhaitent peuvent aussi lire les lectures de la fête de la dédicace de notre cathédrale Saint-Rombaut à Malines : Ap 21, 9b-14 Homélie : Se nourrir du pain de vie en ce temps de jeûne eucharistique Avec le chapitre 6 de l’évangile de Jean, nous entrons dans le discours du pain de vie de Jésus : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim. » Avec raison, ce discours est interprété à la lumière de l’Eucharistie. En effet, l’évangéliste avait certainement l’expérience de la célébration eucharistique au moment où il a écrit ces lignes. Toutefois, si nous cherchons à nous situer avant la Cène et la Pâques de Jésus, c’est-à-dire au temps où il a prononcé cet enseignement, nous sommes invités à y voir aussi une autre dimension, pas directement liée à l’Eucharistie même si celle-ci est déjà annoncée. Il y est d’abord question de la foi en Jésus, qui se donne dans sa personne. Nous comprendrons mieux si nous relevons les deux mésinterprétations des auditeurs de Jésus face à son discours. D’abord, ceux-ci se réfèrent au passé et non pas au présent : à la manne que leurs pères ont mangée au désert. Mais, pour Jésus, la source du pain ne se situe pas dans le passé. Elle est dans le présent. Et le véritable donateur n’est plus Moïse mais Dieu lui-même. Ensuite, deuxième méprise des auditeurs, le pain qui est donné par Dieu et qui descend du ciel n’est plus une matière – la manne – mais une personne : Jésus, source de vie en plénitude pour le monde dans son ensemble. Dès lors, la condition première et essentielle pour accueillir ce pain de vie, source de vie en plénitude, est la foi en Jésus. Il est celui qui vient assouvir la faim et la soif les plus profondes de l’être humain, pas seulement matérielles mais bien de vie en plénitude : « celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » Le jeûne eucharistique, qui nous est imposé par la crise de la pandémie, nous invite à redécouvrir ce sens premier des paroles de Jésus. Il s’agit bien, dans l’attente (et l’impatience bien légitime) de l’Eucharistie, de ne pas cultiver la nostalgie du passé ou de ne s’arrêter qu’à la seule matérialité. La foi en Jésus est déjà, en elle-même, source de vie en plénitude, elle est capable de combler à elle seule. Comme la foi a comblé Etienne lors de son martyr relaté dans les Actes des Apôtres. À tel point qu’il s’identifie à Jésus jusque dans ses attitudes d’abandon et de pardon sur la croix. Il se donne en toute sa personne. Et sa mort n’est pas une fin mais, dans la foi en Jésus ressuscité, une ouverture à la vie en plénitude. chanoine Luc Terlinden

Psaume 83, 3,4,5-6a.8,11

1 Pi 2, 4-9

Jn 2, 13-22

Alléluia !

Lectures du jour

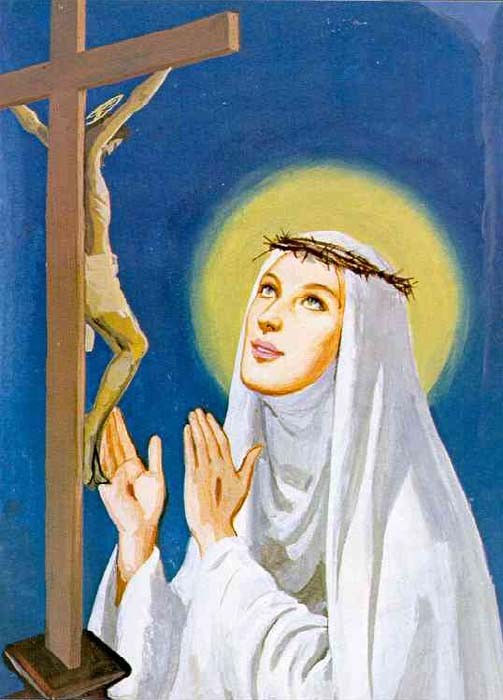

L’évangile en audio (par Prions en Église) Homélie Aujourd’hui l’Eglise célèbre la fête de Sainte Catherine de Sienne, née le 25 mars 1347 à Sienne, et décédée le 29 avril 1380 à Rome. Si elle était née à notre époque, tellement imprégnée d’esprit rationaliste, elle serait acceptée avec scepticisme et incrédulité même par les croyants. Qui aujourd’hui pourrait croire que Dieu le Père lui parlait. Probablement lui prouverait-on que de telles choses sont impossibles et elle serait accusée de maladie mentale, de faux-semblants et de fantaisie. Peut-être serait-elle accusée d’agir sous l’influence d’un mauvais esprit, ou à cause de l’orgueil. Certainement, on lui expliquerait que l’Évangile nous suffit, que nous savons et comprenons tout. Quoi qu’il en soit, Catherine docteur de l’Eglise, mystique, a laissé un travail extraordinaire de connaissance de la vie spirituelle, bien qu’elle n’ait jamais reçu aucune éducation, même élémentaire. Elle a appris à lire à l’âge adulte et à écrire seulement à la fin de sa vie. Ses œuvres, elle les dictait à ses secrétaires. Sainte Catherine, cette simple fille qui n’a vécu que 33 ans, nous étonne par sa riche activité et par l’influence qu’elle a exercée sur le renouveau de l’Église et le renouveau de certains couvents. Son amour pour Dieu a donné naissance à l’amour des autres et au dévouement au service des pauvres et des malades. Elle travaille comme infirmière dans des maisons et des hôpitaux. Mais ses expériences mystiques s’intensifient. La richesse des actes, la fertilité apostolique, jaillissaient des profondeurs de son contact personnel avec Dieu. Les œuvres qu’elle a réalisées au cours de sa vie ne peuvent s’expliquer autrement que par une vie de prière profondément enracinée dans l’intime proximité avec Dieu. Elle était d’une grande simplicité et d’une grande richesse d’esprit. Elle abordait la réalité avec le réalisme « de l’homme de ce monde » et vivait en même temps dans la plus grande attention à la présence de Dieu. Elle s’intéressait non seulement aux questions spirituelles, mais aussi à la vie quotidienne. En 1374, lors d’une peste mettant sa propre vie en danger, elle se dépêche d’aider les malades et les mourants. Sa vitalité, son charme personnel, son entêtement et son indépendance ont probablement contribué au fait qu’elle soit devenue un intermédiaire dans les conflits et les différends. Son travail fondamental : « Dialogue » dont le titre complet est « Livre de la Miséricorde Divine », est la conversation de Catherine avec Dieu. Elle pose des questions, Dieu le Père répond. Comme après sa résurrection le Seigneur a rejoint les disciples qui se rendaient à Emmaüs et leur a expliqué les Écritures, au cours des deux mille dernières années, à travers ses élus et ses mystiques – Dieu explique les Saintes Écritures et nous rappelle les vérités éternelles. Les Saints nous aident à mieux comprendre et vivre l’Évangile. Dieu choisit souvent les faibles pour révéler sa puissance d’amour. L’évangile d’aujourd’hui est très éloquent à ce sujet : « Jésus prit la parole et dit : “Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits” ». Dieu révèle sa sagesse à travers les plus petits, et montre toujours sa miséricorde et sa tendresse envers tout un chacun. Dieu veut que nous le connaissions et l’aimions mieux. Il veut que nous apprenions et reconnaissions sa voix, même lorsqu’il parle sans mots à travers la vie des plus petits. Pawel Slowik, scj

Lectures du jour

L’évangile en audio (par Prions en Église) Homélie Allez par toute la terre proclamer l’Évangile aux nations ! Cette belle mission, relayée par un chant bien connu, nous est donnée via les apôtres par Jésus à la fin de l’évangile selon saint Marc (16, 15) et la même idée se retrouve à la fin de l’évangile selon saint Matthieu où Jésus invite les apôtres à faire des disciples en les baptisant (28, 19). L’évangélisation est si importante pour tant de chrétiens, elle répond à cet appel du Christ et témoigne de cette réalité si importante dans notre Foi : nous ne sommes pas croyants pour nous-mêmes, dans une relation unique avec Dieu mais nous devons être résolument tournés vers les autres, en communion de prière avec les autres croyants et en relation avec tous, croyants comme incroyants. Cette évangélisation était vitale au début pour augmenter le nombre de croyants et faire connaître la Foi chrétienne à tous ceux qui n’avaient pas entendu parler du Christ afin qu’elle perdure et s’étende au-delà de la Palestine. Cette évangélisation a été évoquée tout au long des siècles jusqu’à maintenant où elle apparaît bien nécessaire dans nos pays occidentaux en perte de Foi. Elle a été malheureusement parfois mal accomplie en étant la source de violence ou orchestrée comme une campagne de marketing et de persuasion. Ce n’est donc pas si simple de bien évangéliser. Les lectures de ce jour nous donnent 6 conditions pour une bonne évangélisation aux yeux de Dieu. Nous trouvons 4 conditions dans la première lecture. Philippe est déjà un très bon exemple à suivre puisqu’il est même nommé « Philippe l’évangéliste » par l’apôtre Paul et les premiers disciples (Actes 21, 8), terme qu’il faut interpréter ici par « évangélisateur » et qui lui a été conféré sans doute grâce à son activité et ses succès missionnaires. Philippe est un des sept disciples à être institués par les apôtres au « service des tables », à la diaconie (Actes 6, 1-7) mais qui va donc, tout comme Etienne, passer avec succès au service de la Parole, de l’évangélisation. La première condition que nous retrouvons ici est le fait de se laisser guider par l’Esprit Saint toujours à l’œuvre dans nos vies et qui apparaît d’abord à Philippe sous la forme d’un ange pour le guider vers le midi et vers l’eunuque en particulier. Il nous faut être à l’écoute de l’Esprit à travers notre prière et notre discernement en ne prenant pas des initiatives trop hâtives ou trop impulsives. La deuxième condition est de raconter fidèlement les actes de Dieu à travers son Fils Jésus, cet « agneau muet » dont « la vie est enlevée de la terre », qui est évoqué dans ce passage de l’Écriture qui nous vient du prophète Isaïe (53, 7-8). Jésus ne vivant plus physiquement sur cette terre, il nous appartient maintenant à nous de le faire connaître à travers sa Parole. Philippe interpelle directement l’eunuque à ce sujet et entreprend de lui faire comprendre les Écritures. La troisième condition est de rejoindre et d’accompagner l’autre personne sur son propre chemin de vie, en devenant son guide dans la Foi mais en lui laissant toujours sa liberté d’enfant de Dieu. C’est l’eunuque qui prend l’initiative de demander le baptême, ce n’est pas Philippe qui le lui suggère. La quatrième condition est de ne pas prendre toute la place, de ne pas se croire l’unique détenteur de la vérité ou se considérer comme l’unique interlocuteur de l’autre personne qui doit pouvoir continuer sa vie de croyant sans nous. L’Esprit emporte Philippe vers d’autres missions, hors de la vue de l’eunuque qui n’en poursuit pas moins « son chemin dans la joie ». L’évangile nous délivre les deux dernières conditions. La cinquième est de se laisser attirer par Dieu. C’est Lui qui est à la manœuvre, qui nous attire et il nous faut donc répondre à son appel. Il nous précède auprès des autres personnes, ce n’est donc pas vers nous qu’il faut les mener mais bien vers le Père en leur faisant répondre elles aussi à son divin appel, ce qui permettra ainsi que « tous seront instruits par Dieu », nouvelle allusion au prophète Isaïe (54, 13) décidément très présent dans le Nouveau Testament. La sixième est de continuer à se laisser nourrir par Dieu, à travers sa Parole mais aussi son Eucharistie, son « pain vivant », son corps et son sang. C’est ce qui nous permettra de goûter à la vie de Dieu, de rester fidèlement à ses côtés, en relation avec Lui, en ne mourant pas mais en ayant « la vie éternelle ». Ces six conditions nous donneront la grâce d’être de bons évangélisateurs, de bien porter autour de nous la « Bonne Nouvelle » qu’est l’Évangile et d’être de bons exemples de chrétiens. Invoquons humblement Dieu pour qu’Il nous permette de mener de belles évangélisations, sources de belles professions de Foi, de baptêmes et de joies comme dans le cas de l’eunuque. Olivier Dekoster

Lectures du jour

L’évangile en audio (par Prions en Église) Homélie C’est la fin du discours de Jésus sur le pain de vie ; discours qui n’en est pas vraiment un. Il s’agit plutôt d’un dialogue qui s’approfondit sous l’impulsion des questions et des incompréhensions de son auditoire. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Cette capacité, ce pouvoir s’égrène dans l’évangile de Jean. Comment un homme peut-il naître une seconde fois, se demande Nicodème ? Comment pourrait-il puiser dans un puit si profond, se demande la Samaritaine ? Le doute est présent dans l’entourage du Christ. En même temps, percevoir le sens réel du discours de Jésus n’est pas évident, ni pour ses interlocuteurs de l’époque ni pour nous. Vingt siècles plus tard, la question de la chair et du sang de Jésus offert aux nations reste un mystère. Non pas un mystère dans le sens de « mystérieux » que nous lui donnons aujourd’hui. Mais bien le mysterion grec, ce qui était caché et qui est révélé : c’est le sacrement, la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. A la question des Juifs sur cette chair, nous aurions été plus à l’aise si Jésus avait répondu : « Oui, mais c’est une image, bien sûr ! Ne prenez quand même pas ça au pied de la lettre ». Et bien pas du tout. Il va au contraire insister lourdement : manger la chair et boire le sang. Et manger dans le sens : mâcher, croquer ! C’est la condition sine qua non pour participer à la vie éternelle. Dans l’évangile de Jean, on parle de chair, et non de corps comme dans le récit de l’institution eucharistiques des autres évangiles. Cela fait écho à son prologue : « Et le Verbe s’est fait chair » (Jn 1, 14). Il y a donc un lien très net entre le mystère de l’eucharistie et le mystère de l’incarnation, Dieu qui nous donne son Fils en sacrifice, comme le révèle le sang. Car le sang, chez les juifs, ne peut être consommé : « Quiconque mangerait de n’importe quel sang, celui-là serait retranché de sa parenté » (Lv 7, 27). Le sang était réservé à Dieu, dans les sacrifices précisément. Jean relie ainsi le don de Dieu qui nous donne son fils, le don du Fils, qui se sacrifie pour nous sur la croix, et l’Eucharistie, Dieu qui se donne à nous pour la vie éternelle. Car c’est bien de cette vie dont il est toujours question au bout du compte : « celui qui mange ce pain vivra éternellement ». Cette vie éternelle prend forme dans l’assurance de demeurer en Christ qui demeure en nous. Il y a là une réciprocité, qui sera plus longuement développée dans le discours après la Cène. Mais déjà ici, nous pouvons toucher à la dimension inouïe du sacrement de l’eucharistie : par lui, nous sommes appelés à participer ici et maintenant à la vie divine. André Vanderstraeten, diacre

Lectures du jour

L’évangile en audio (par Prions en Église)

Homélie

Ces derniers temps, presque tous les jours, nous sommes confrontés à des nouvelles comportant des statistiques. Dans tout cela, il s’agit de démontrer l’évolution de la pandémie : est-ce que la situation s’aggrave ou s’améliore. C’est à partir de ces chiffres que nous pouvons être enchantés, pleins d’enthousiasme ou plutôt désespérés et agacés. De toute façon, ils représentent soit l’échec, soit la réussite sur le front du combat contre la pandémie.

La multiplication des pains par Jésus, telle qu’elle est décrite dans le sixième chapitre de l’évangile de Saint Jean, révèle qu’il y a un nombre très important de disciples, environs 5000, qui suivent Jésus. La foule est tellement enthousiasmée par les miracles accomplis qu’elle veut faire de lui son roi. Oui, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, c’est toute une ville qui est derrière Jésus. Jésus jouit d’une grande popularité et les chiffres le montrent suffisamment. Toutefois, nous savons que les chiffres ne reflètent pas toujours de vraies réalités.

Tout au début de ce chapitre nous trouvons 5000 disciples et à la fin ils ne resteront que 12. Qu’est-il arrivé ? Sans doute, les gens sont-ils nombreux puisque Jésus a réussi à les nourrir : ils ont mangé à leur faim. Jésus connaît un grand succès. En effet, on ne peut pas s’étonner de cela, vu la situation économique misérable d’une population soumise à l’occupant. Ils voient donc en Jésus, celui qui peut prendre soin d’eux et les faire libérer de l’occupation romaine. Ils ne voient en Jésus qu’un homme capable de subvenir à leurs besoins et des besoins très terre à terre.

Cependant, Jésus ne méprise pas leur manière de voir les choses. Au contraire, avec patience, il essaye de leur faire découvrir le vrai sens de tout ce qu’il fait, de leur faire comprendre qu’il existe un autre pain qui peut combler leur faim et faire vivre. Ce pain dont parle Jésus, qui descend du ciel, qui donne la vie et qui fait vivre, n’est autre que sa personne elle-même. Son corps livré et son sang versé sont la vraie nourriture de l’homme. Peut-être aujourd’hui, plus que jamais, sommes-nous invités à méditer davantage sur ce pain, dont nous sommes privés pendant ce temps de pandémie. Jésus est descendu du ciel, il faut croire en son incarnation. Dieu parmi nous, et croire en cela c’est communier au Christ, à son corps et à son sang. Jésus donne sa chair en sacrifice pour le salut du monde, il faut croire en la Rédemption. Son amour va jusqu’au bout. Croire en la Rédemption c’est communier à sa chair et à son sang. Jésus va remonter au ciel, il faut croire que, par son Ascension, Jésus a vu son œuvre couronnée par Dieu. Ces trois mystères, contre lesquels butent les contemporains de Jésus, ne sont accessibles que par l’Esprit : « Mes paroles sont esprit, et elles sont vie ». Bien évidemment que pour nous les chrétiens, la célébration liturgique de la sainte eucharistie représente le sommet de notre démarche de foi et on ne peut pas s’en passer.

Saint Jean nous dit que c’est au moment où Jésus achève son discours que beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Sans doute la cause principale de l’abandon de Jésus par ses disciples ne se situe pas seulement au niveau de la compréhension mais au niveau de la foi. L’enjeu de la foi c’est l’accueil puis l’adhésion en toute confiance à la personne de Jésus et à sa parole. Quand Jésus pose la question à ses Apôtres : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » il leur demande en fait : vous aussi vous ne croyez pas ? Pierre au nom de toute la communauté, au nom de toute l’Eglise confirme la foi de tout croyant : « Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » L’exemple de Saint Pierre nous révèle que ce n’est que cette foi-là qui permet à l’homme de s’ouvrir véritablement à Dieu et au don de la vie. Les choses s’inversent donc, ce n’est plus la connaissance qui précède la foi mais c’est la foi qui nous aide à voir et à connaître véritablement. La confession de Pierre souligne que la foi est première et que c’est elle qui entraîne la connaissance. Selon Saint Jean, l’attitude d’accueil et de confiance est la seule valable pour nous ouvrir à la connaissance et à la vie.

Les statistiques changent, la foule qui suit Jésus est considérablement réduite, de 5000 environ à 12, un regard extérieur dirait, un échec. Mais, Jésus préfère la vérité, laquelle parfois est, semble-t-il, rude et difficile à comprendre, que la réussite apparente. Ce passage de l’évangile une fois de plus met en relief la foi en Christ, comme le chemin qui mène à la vérité et à la vie.

Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.

Pawel Slowik, scj

L’évangile en audio (par Prions en Église)

Abbé Bruno Druenne

Dernière mise à jour : 3/5/2020